Idyllisch

gelegen im Viereck zwischen Köln, Aachen, Mönchengladbach und

Düsseldorf, erscheint der Rhein-Kreis Neuss mit seinen sechs Städten

Dormagen, Grevenbroich, Kaarst, Korschenbroich, Meerbusch und Neuss

sowie den Gemeinden Jüchen und Rommerskirchen als Oase der Wirtschaft.

Viele verschiedene Traditionsunternehmen vom kleinen Handwerksbetrieb

bis zum Global Player nennen den Kreis ihre Heimat und haben die

Wirtschaft der historisch landwirtschaftlich verorteten Region geprägt.

Von der Landwirtschaft zum Hightech-Standort

Dormagen

kann ob seiner römischen Ursprünge auf eine fast 2.000-jährige

Geschichte zurückblicken und war bis in die Anfänge des 19. Jahrhunderts

deutlich landwirtschaftlich geprägt. Diese Prägung machte sich im Jahre

1864 durch die Gründung einer Zuckerfabrik durch das Kölner Unternehmen

Rath, Joest & Carstanjen bezahlt. Begünstigt wurde diese

Industrialisierung durch die 1855 eröffnete Eisenbahnverbindung zwischen

Köln und Neuss. Fast ein halbes Jahrhundert war das Unternehmen der

einzige Großbetrieb mit mehr als 300 Beschäftigten. Dies sollte sich

erst mit dem heute wohl wichtigsten Traditionsunternehmen der Region

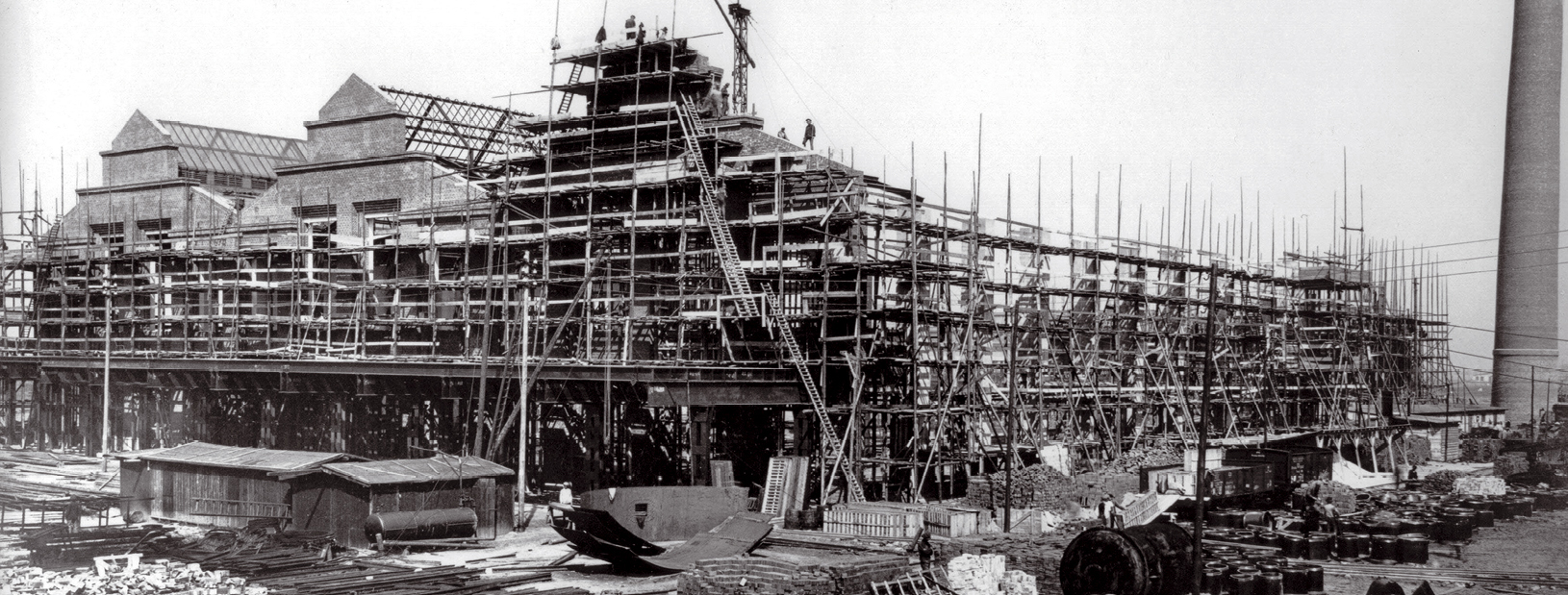

ändern. Bereits 1913 hatten die weltweit operierenden Leverkusener

Farbenfabriken, heute bekannt als Bayer AG, mit dem Ankauf von

Grundstücken in Dormagen begonnen. Dabei ging es den Verantwortlichen

zunächst nicht um eine industrielle Nutzung. Was das Unternehmen suchte,

war vielmehr Lagerraum für die in Leverkusen nicht mehr

unterzubringenden Schlamm- und Schuttmengen. Erst unter den Vorzeichen

des Krieges rückte die Unternehmensleitung von ihren Plänen ab und ließ

auf dem Dormagener Gebiet eine neue Fabrikanlage zur Erzeugung von

Pikrinsäure errichten. Ende Dezember 1917 wurden bereits 2.671 direkte

Betriebsangehörige gezählt; im Sommer 1918 war ihre Zahl auf deutlich

über 3.000 gestiegen. Obwohl Anfang 1918 nur etwa 30 Prozent der

Beschäftigten in Dormagen wohnten, waren die neu errichteten

Farbenfabriken der bei Weitem größte Arbeitgeber vor Ort und prägten

bereits ab 1925 mit der Entwicklung zum Faserwerk die Stadt. Spätestens

in den 1950er- und 1960er-Jahren, als das Werk rapide wuchs und Dormagen

durch die Produktion von Perlon und Dralon zum wichtigsten

Chemiefaserstandort Europas aufstieg, boomte auch der Wohnungsbau, und

von der einst landwirtschaftlich geprägten Region mit 8.500 Einwohnern

in 1871 wuchs Dormagen dank Bayer binnen eines Jahrhunderts zu einer

Stadt mit 56.000 Bürgern. Heute ist das Werk als Chempark Dormagen mit

35 ansässigen Unternehmen einer der wichtigsten Standorte im Kreis und

zählt über 10.000 Mitarbeiter.

Von Stahl zu Seide

Was

Bayer für Dormagen ist, ist das Traditionsunternehmen Böhler für

Meerbusch. Der erste Spatenstich für das Böhler-Stahlwerk im heutigen

Stadtteil Büderich, an der Stadtgrenze zu Düsseldorf, erfolgte im März

1914. Schon 1915 konnten die ersten Bereiche die Produktion aufnehmen

und im Jahr 1919 umfasste die Belegschaft mehr als 2.500 Mitarbeiter.

1933 begann ein großzügiger Ausbau des Werkes und später die teilweise

Umstellung auf Rüstungsproduktion. In den Jahren von 1960 bis 1970

wurden große Investitionen getätigt, um die Wettbewerbsfähigkeit zu

erhalten, und so konnte das Werk in den 1980ern rund 3.700 Mitarbeitern

einen Job sichern. Ab 1991 folgte dann ein radikaler Erneuerungsprozess

für den Standort, bei dem Stahlwerk und Schmiede in Meerbusch

geschlossen wurden. Das Areal Böhler hat sich mittlerweile zum modernen

Gewerbepark und Messestandort entwickelt, in dem fast 200 Unternehmen

mit über 1.000 Mitarbeitern tätig sind. In der Alten Schmiedehalle haben

Messen wie die Rheingolf, die Neocom oder TrauDich eine Heimat

gefunden. Seit 2016 ist hier auch die Mode zu Hause. So haben mit der

Igedo Company Ordermessen- und Modenschauen auf dem Areal Böhler Einzug

gehalten. Werfen wir doch nun mal einen Blick in das prosperierende

Kaarst. Die wirtschaftliche Entwicklung der Stadt war bis zum Zweiten

Weltkrieg wesentlich durch Landwirtschaft und zugehörige

Verarbeitungsbetriebe geprägt. Trotzdem finden sich auch heute noch in

Kaarst klassische Traditionsunternehmen wie die Firma Schmitz & Sohn

im Ortsteil Holzbüttgen. Der heute generationsübergreifend geführte

Handwerksbetrieb wurde bereits 1880 gegründet. Seitdem hat sich das

Unternehmen als Schlosserei, Schmiede und im Bereich Metallbau als feste

Größe etabliert. In Handarbeit gefertigt, werden in der eigenen

Werkstatt heute Haustüren, Gitter, Geländer, Fenster, Garagentore,

Vordächer, Überdachungen und Treppen hergestellt.

Das braune Gold und

die Aluminiumhütte

Last, but not least bleiben uns bei den

Traditionsunternehmen im Rhein-Kreis Neuss noch der deutlich sichtbare

Braunkohletagebau durch die Rheinische AG für Braunkohlenbergbau und

Brikettfabrikation – später Rheinbraun und dann RWE – sowie die

Aluminiumhütten. Der Braunkohleabbau hat die Gegend um Grevenbroich bis

heute geprägt, Landschaften auf den Kopf gestellt und für Jahrzehnte

unserer Wirtschaft in NRW als treuer Energiespender zur Seite gestanden.

So kritisch man die heutige Nutzung auch hinterfragen möchte und die

roten Zahlen zur Kenntnis nimmt, so wichtig war die Braunkohle für den

Rhein-Kreis Neuss. Die Braunkohlevorkommen von Buchholz und Neurath

wurden durch Zufall beim Bau eines Brunnens im Jahre 1858 entdeckt und

zunächst Untertage abgebaut. 1869 stellte man die Förderung wegen

Absatzmangels wieder ein und erst 40 Jahre später sollte man sich wieder

der Braunkohle zuwenden. 1907 hatten sich die Preise für die Braunkohle

erhöht und es war nun auch möglich, diese mit sogenannten

Dampf-Eimerkettenbaggern im Tagebau zu fördern. Auch wurde im Jahre 1909

und 1912 jeweils eine Brikettfabrik errichtet, die beide bis 1968 in

Betrieb bleiben sollten. Aus dem einstigen Tagebau in Neurath ist durch

stetige Erweiterung bis heute eines der größten Tagebauareale in Europa

entstanden. Der Tagebau in Neurath selbst wurde mittlerweile komplett

rekultiviert; unter anderem mit einem kleinen See. Zudem steht auf

Gelände der Brikettfabrik das 1972 in Betrieb genommene Kraftwerk

Neurath. Heute erlebt die Braunkohle einen holprigen Strukturwandel,

während ein anderes Traditionsunternehmen aus Grevenbroich den Werkstoff

der Zukunft geprägt hat wie kein anderes Unternehmen im Kreis. Die Rede

ist von den beiden Werken der Vereinigten Aluminium-Werke und ihrer

Nachfolger, heute Norsk Hydro. Auch hier sollte der Erste Weltkrieg eine

besondere Rolle spielen. Denn als im Laufe des Krieges der Mangel an

Metallen immer deutlicher wurde, entschied man sich im September 1916

dazu, eine neue Aluminiumhütte inklusive Elektrodenfabrik nahe der

Braunkohlenwerke und der Bahnlinie zwischen Mönchengladbach und Köln zu

errichten. Exakt 50 Jahre später sollte ein zweites Werk in Norf bei

Neuss entstehen. Und so ergänzten sich lange Zeit zwei

Traditionsunternehmen der Region ganz im Sinne der wirtschaftlichen

Entwicklung des Rhein-Kreises Neuss. André Sarin | redaktion@niederrhein-manager.de

Teilen: