Deutschlands wichtigste Industriebranche zittert. Die Liste der Automobilhersteller und Zulieferer, die wegen der aktuellen Absatzkrise und der Umstellung vom Verbrennungs- hin zum Elektromotor drastische Sparkurse fahren und Personal abbauen, wird immer länger. Volkswagen erwägt erstmals seit 30 Jahren betriebsbedingte Kündigungen und Werksschließungen, bilanziert im ersten Halbjahr 14 Prozent weniger Gewinn. BMW schreibt fast 15 Prozent Minus, bei Mercedes-Benz sind es minus 16 Prozent. Wenn aber Autohersteller weniger Autos bauen, Standorte schließen und Stellen streichen, dann sind die Folgen auch für die Zulieferindustrie alarmierend. Noch gibt es hierzulande 1.414 Automobilzulieferer, sie haben im Vorjahr 92 Milliarden Euro umgesetzt. Ob sich das jahrzehntelange Erfolgs-Miteinander fortsetzen lässt, scheint fraglich: „Traditionelle Geschäftsmodelle werden im Jahr 2040 voraussichtlich nicht mehr tragfähig sein. Angesichts der zunehmenden Konkurrenz durch neue Akteure gehen wir davon aus, dass langfristig nur wenige traditionelle Automobilzulieferer erfolgreich sein werden“, heißt die alarmierende Einschätzung der globalen Beratungsagentur Roland Berger.

Probleme landen bei Zulieferern

Wenn ein Unternehmen wie VW weniger Autos verkauft, weil die Nachfrage sinkt oder es Marktanteile an chinesische Rivalen verliert; weil die Märkte in Europa gesättigt sind, die Nachfrage nach E-Autos unter den Prognosen bleibt oder weil weniger Fahrzeuge in China verkauft werden, senkt das die Prognosen und Ziele. Schnell landen die Probleme der großen Hersteller bei ihren Zulieferern. Mit der Folge, dass auch bei ihnen Tausende Stellen wegfallen. Nach Bosch und ZF will nun auch der Automobil- und Industriezulieferer Schaeffler massiv Arbeitsplätze abbauen. 4.700 Arbeitsplätze sollen in Europa wegfallen, 2.800 davon in Deutschland. Automotive-Zulieferer-König Bosch hat angekündigt, mindestens 7.000 Arbeitsplätze zu streichen. Bei ZF Friedrichshafen sollen bis Ende 2028 sogar bis 14.000 Stellen wegfallen. Der Automobilzulieferer Mubea baut bundesweit 300 Stellen ab. Die Hälfte davon am Standort Attendorn. Beim südwestfälischen Platzhirsch Hella sollen in der Licht-Produktion in Lippstadt die Hälfte der etwa 1.000 Beschäftigten „sozialverträglich“ gehen. Als Gründe nennt Hella die schrumpfende Produktionsgröße: Statt 20 Millionen Fahrzeuge rollen lediglich 16 Millionen Neuwagen. Neue Wettbewerber und deren neue Marken machen die Sorgen so groß, dass Hella konzernweit ein Sparprogramm von 400 Millionen Euro diktiert.

Asiatische Autobauer im Aufwind

Autos faszinieren seit 140 Jahren. Sie sind mehr als ein Fortbewegungsmittel. Sie werden gehegt und gepflegt und avancieren zum Kultobjekt und Sammlerstück und sind insbesondere im ländlichen Raum lebenswichtig, weil der öffentliche Nahverkehr nicht funktioniert. Gern wird erzählt, dass Bertha Benz einst den Patent-Motorwagen von Mannheim nach Pforzheim steuerte und damit Pionierleistung für ein neues Zeitalter und das Startsignal für Mobilität setzte.

Die Automobilindustrie eroberte die Welt und ist immer noch die Schlüsselbranche für Deutschland, weltweiter Innovationstreiber, Arbeitgeber für mehr als 800.000 Beschäftigte. Nirgends in Europa werden mehr Pkw produziert als im Autoland Deutschland: 4,1 Millionen Pkw rollten 2023 von den Fertigungsbändern – mehr als beim Zweitplatzierten Spanien (1,9 Mio.) und dem Drittplatzierten, der Tschechischen Republik (1,4 Mio.), zusammengenommen.

Lange Zeit galt der Export deutscher Autos als wichtigster Treiber. Drei Viertel aller in 2023 in Deutschland produzierten Autos gingen laut dem Verband der Automobilindustrie (VDA) ins Ausland. Während die Märkte in Europa und Nordamerika schrumpfen, wachsen sie in China und Indien – allerdings vor allem für asiatische Autobauer.

Schwächen werden deutlich

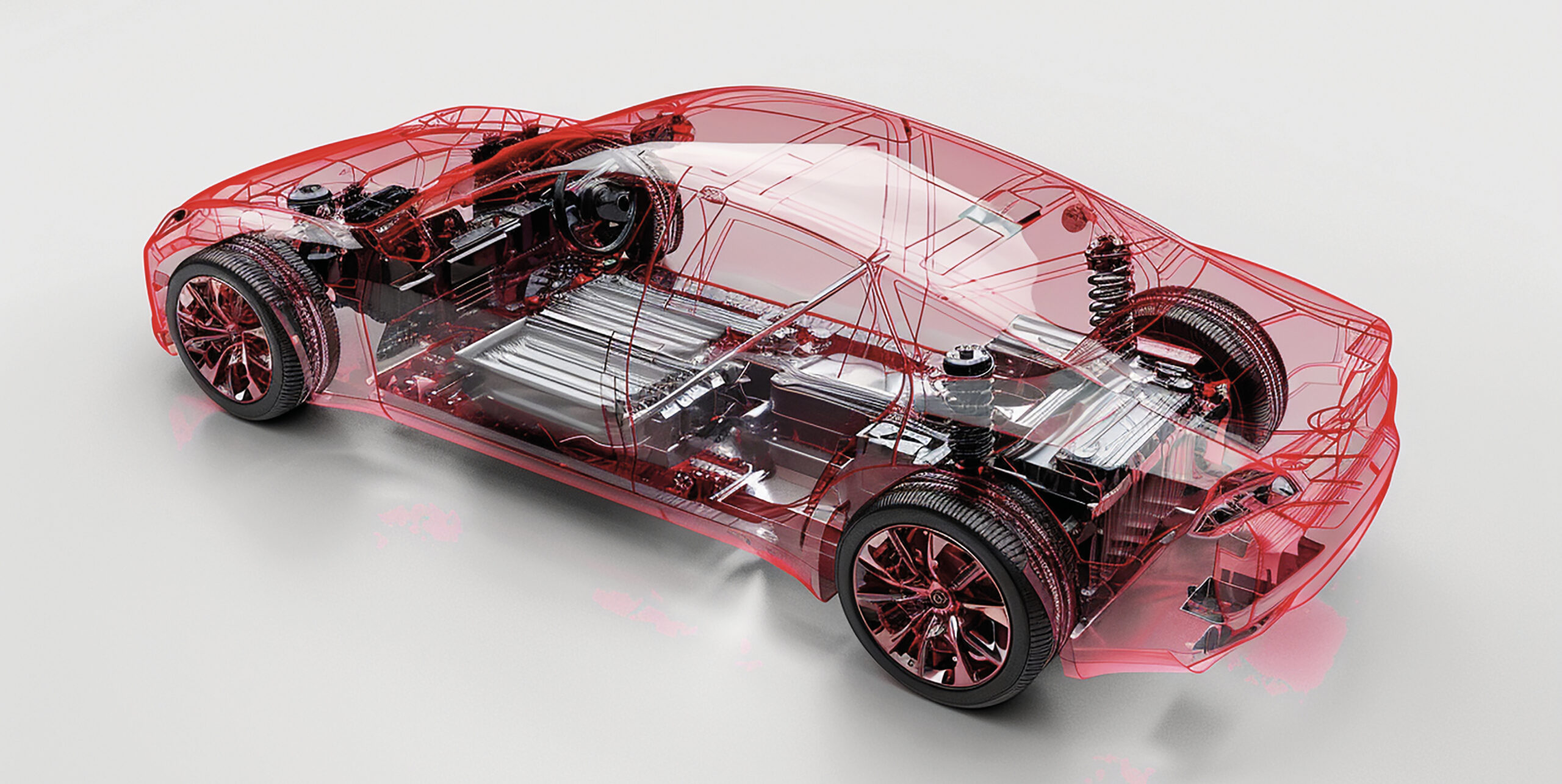

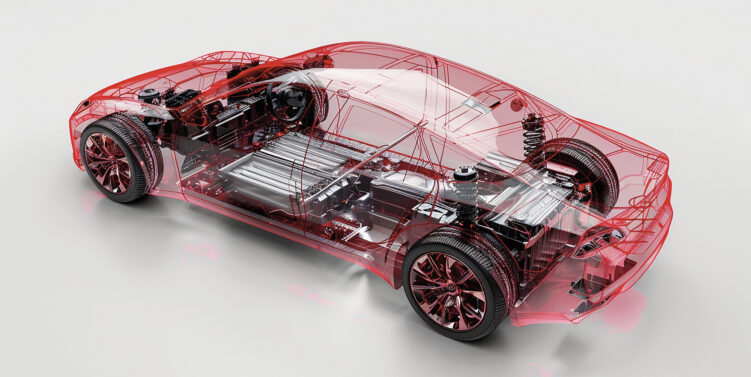

Schwächen des Standorts Deutschland werden dabei deutlich: Elektroautos lassen sich einfacher und schneller fertigen. Ein Verbrennungsmotor besteht aus 2.500 Komponenten, ein Elektromotor nur noch aus 250. Bauteile wie Zylinderkopfdichtungen, Zündkerzen oder Abgasreinigung werden überflüssig, Akkuzellen oder Leistungselektronik dagegen viel stärker gefragt.

Unter dem Strich sind deutlich weniger Mitarbeiter erforderlich, um ein Auto zu bauen, das heute aus 70- bis 90.000 Teilen besteht. 70 Prozent davon werden nicht von den Herstellern selbst gebaut, sondern von anderen Unternehmen konstruiert und geliefert. Also von Unternehmen wie Hella, Schaeffler, Bosch, ZF oder Continental – und von den vielen kleineren Zulieferern, die wiederum die größeren Zulieferer versorgen.

Ruppige Kürzungen

Als Folge ist die Stimmung im Autoland Deutschland mehr als getrübt: Während die deutschen Autobauer mit den Bilanzen immer noch zufrieden scheinen, klagen die Zulieferer über Auftragseinbrüche, ruppige Kürzungen ihrer Margen und Erlöse durch die Hersteller und streichen im ersten Reflex massenhaft Stellen. Überdeutlich wird, dass sich die Automobilindustrie in der größten Transformation ihrer Geschichte befindet. Die Umstellung von Verbrennungsmotoren auf alternative Antriebe, Digitalisierung und nachhaltige Produktion müssen zeitgleich gemeistert werden.

Der Investitionsbedarf ist enorm, doch gestiegene Zinsen und strengere Vorgaben der Banken bei der Kreditvergabe erhöhen die Finanzierungskosten. Die Transformation könnte 190.000 Jobs bis 2035 kosten, zeigt eine VDA- Studie auf, seit 2019 mussten schon 75.000 Beschäftigte gehen. VDA-Präsidentin Hildegard Müller: „Die Transformation unserer Industrie ist eine Mammutaufgabe. Rund 280 Milliarden Euro investieren deutsche Autohersteller und Automobilzulieferer weltweit zwischen 2024 und 2028 allein in den Bereich Forschung und Entwicklung, weitere rund 130 Milliarden Euro in den Umbau der Werke.

Die Investitionen unterstreichen den Willen der deutschen Automobilindustrie die Transformation zu einer Erfolgsgeschichte zu machen. Wir wollen den Wandel“, gibt die Auto-Funktionärin vor. Die deutsche Zulieferlandschaft habe sich über Jahrzehnte dadurch ausgezeichnet, dass sie aus vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen besteht, die hoch spezialisiert auf einzelne Bauteile und damit häufig Weltmarktführer in ihren Bereichen seien. „Diese Hidden Champions befinden sich nicht selten im ländlichen Raum und bilden damit das Rückgrat der breiten Industriestruktur Deutschlands. Gerade für diese Unternehmen bedeutet die Transformation jedoch häufig, dass sie binnen weniger Jahre ihr komplettes Produktportfolio umgestalten müssen“.

„Lage höchst angespannt“

Für VDA-Geschäftsführer Andreas Rade steht fest, dass die meist mittelständischen Unternehmen ein zentraler Faktor für eine erfolgreiche Transformation sind. „In der deutschen Automobilzuliefererindustrie sind etwa 270.000 Menschen beschäftigt. Ein Rückgang der Produktion oder eine übermäßige Verlagerung ins Ausland hat signifikante Auswirkungen auf den Standort Deutschland. Die Lage in der Automobilzuliefererindustrie ist höchst angespannt“, erläutert Rade. Entscheidende Bedeutung für die Zukunft der hiesigen Automobilzulieferer haben nach Ansicht von Rade die Bundesregierung und die EU-Kommission. „In Deutschland wie auch in Europa müssen wir gezielt an der Wettbewerbsfähigkeit arbeiten. Hohe Energiepreise, ein Übermaß an Regulierung, der Fach- und Arbeitskräftemangel sowie zunehmende Bürokratie sind nur einige der Belastungsfaktoren für die mittelständischen Unternehmen. Berlin und Brüssel müssen dringend investitionsfreundlichere Rahmenbedingungen schaffen, um insbesondere die mittelständische Zuliefererindustrie in der Transformation zu unterstützen“, so der VDA-Geschäftsführer.

Wenig Zugang in Asien

Politische Einflussnahme lässt die Management- und Strategieberatung Deloitte außen vor. Auch sie hat erkannt, dass Produkte rund um den Verbrennungsmotor unter starkem Druck, stehen, während die Elektromobilität stark an Bedeutung gewinnt. „Marken werden neu bewertet, technologischer Fortschritt neu geordnet.

Dies birgt ein erhöhtes Wachstumsrisiko für Zulieferer, deren Produktion und Forschung eher lokal und auf deutsche bzw. traditionelle Hersteller fokussiert ist und die deshalb kaum Zugang zu vor allem chinesischen Automarken haben“, warnt die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

Nur 56 Prozent der Automobilzulieferer können danach als finanziell gesund betrachtet werden. „13 Prozent der Lieferanten weisen sowohl kritische EBIT-Margen als auch eine kritische Verschuldung auf“, resümiert Deloitte. Das Fazit: „Unternehmen, die zu langsam sind, um die neuesten Technologie- und Verbrauchertrends umzusetzen oder neue Vorschriften einzuhalten, riskieren zu scheitern.“ Auf anders gelagerte Probleme verweisen die NRW-Unternehmensverbände: Hohe Energiepreise, hohe Abgaben, hohe Arbeitskosten, zu viel Bürokratie, zu lange Verfahren. Das könne auch immer mehr Zulieferer mittelfristig dazu bewegen, ins günstigere Ausland abzuwandern, vor allem nach Osteuropa. Dringend seien „Erfindergeist und der Veränderungswille der Unternehmer“.

Kleine am Scheideweg

Viele der großen Zulieferer richten aktuell Strategie und Produktportfolio zunehmend Richtung Elektromobilität aus. Die meisten großen Branchenunternehmen setzen auf Kostensenkungsprogramme.

Zudem wird erwartet, dass der Vormarsch der Künstlichen Intelligenz zu einem deutlichen Beschäftigungsrückgang in indirekten Bereichen wie IT, Personal, Marketing, Finanz- und Rechnungswesen führen und helfen kann. Einstellungsstopps und der Abbau von Managementebenen sind weitere Reaktionen. Kleinere Zulieferer stehen hingegen häufig am Scheideweg – sie prüfen vielfach, ob der Verbleib im Automobilsektor überhaupt sinnvoll ist.

Einige suchen gezielt nach neuen profitablen Alternativen und Diversifikation außerhalb der Automobilindustrie. „Die meisten entscheiden sich jetzt, ob sie weiter Produkte für die Verbrennertechnik anbieten oder sich aus dem Geschäft zurückziehen. Das ist aber oft teuer und langwierig“, sagen Restrukturierungs-Experten und fordern Flexibilität: Es sei egal ob Mercedes oder Porsche mit Teilen oder Knowhow beliefert werden oder künftig die Markteinsteiger BYD, Google oder Amazon.

Unternehmen müssen

schneller werden

„Die Unternehmen müssen innovativer werden, sie müssen schneller werden und die müssen ihre Kosten massiv senken“, fordert Stefan Bratzel, Leiter des Zentrums für Automanagement Bergisch Gladbach. Er verdeutlicht, dass Elektrofahrzeugmodelle in China immer günstiger werden, in Deutschland hingegen Preissteigerungen zu beobachten sind. Dies treffe auch die in NRW tätigen Zulieferer massiv.

„Wir brauchen eine neue Aufbruchstimmung rund um die Autoindustrie“, heißt seine Forderung.Dafür will auch eine Gruppe von zwölf vor allem mittelständischen Unternehmen, Forschungseinrichtungen sowie die Industrie- und Handelskammer Wuppertal mit dem Automobil-Cluster „automotiveland.nrw“ sorgen. Ziel der Initiative ist es, die Firmen der Branche bei diesem Strukturwandel zu unterstützen: durch Forschungsprojekte, Hilfe bei der Digitalisierung, Förderung von Start-ups, Unterstützung bei der Digitalisierung und durch Informationsaustausch.

„Wahrheit ins Gesicht sehen“

„Zulieferer werden feststellen, dass sich die Einnahmequellen in unterschiedlichem Tempo entwickeln, wobei Marktsegmente schrumpfen oder stagnieren, während andere expandieren. Auch sie werden ihre Strategie an diese Trends anpassen und entschlossen handeln müssen, um einen angemessenen Marktanteil zu erobern oder zu verteidigen“, rät die globale Strategieberatung für Transformation Roland Berger und gibt die Losung aus: „Der Wahrheit ins Gesicht sehen, durchdacht planen und konsequent umsetzen“. Gerade in einer von Krisen und Umbrüchen geprägten Welt sorge strukturiertes Vorgehen für Verlässlichkeit, schaffe Vertrauen und reduziere die Risiken.

„Im Zentrum der Verhandlungen mit potenziellen Kreditgebern steht eine belastbare Geschäfts- und Liquiditätsplanung, die eine langfristige Perspektive für das Investment eröffnet“, heißt es. Effizienzprogramme und striktes Liquiditätsmanagement seien unverzichtbare Grundlagen, „doch sie allein reichen längst nicht mehr aus. Diese Maßnahmen müssen deutlich tiefgreifender und strategischer ausgerichtet werden“, analysiert Berger. Das Produktionsnetzwerk müsse konsequent optimiert werden – auch durch die Schließung kleiner, unrentabler Werke und eine entsprechende Anpassung der Kapazitäten und durch Flexibilität. „Darüber hinaus sollten Zulieferer gezielt neue, profitable Umsatzströme erschließen – idealerweise auch außerhalb der Automobilindustrie. Diversifikation kann in dieser Phase nicht nur zusätzliche Stabilität bringen, sondern langfristig zur Sicherung der Wettbewerbsfähigkeit beitragen. „Der Plan, als “last man standing” in einem schrumpfenden Marktsegment zu überleben, mag zwar verlockend erscheinen, birgt jedoch erhebliche Risiken“, heißt der beunruhigende Berger-Blick in die Zukunft.

Teilen: