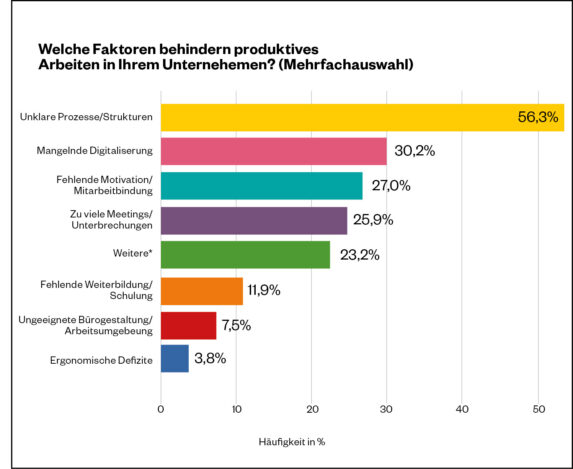

Eine paradoxe Situation prägt die deutsche Wirtschaft: Während 91,5 Prozent der Unternehmen die Produktivität ihrer Mitarbeitenden als hoch bewerten, beklagen gleichzeitig 56,3 Prozent unklare Prozesse und Strukturen als größtes Hindernis für produktives Arbeiten. Diese Diskrepanz offenbart eine neue Studie des REGIO MANAGER in Zusammenarbeit mit dem New Work-Netzwerk HALLO ARBEIT, für die 398 Entscheider aus deutschen Unternehmen befragt wurden.

Dr. Alexandra Lückermann, Expertin für New Work und Leiterin des New Work-Netzwerks Hallo Arbeit, begleitete die Studie als Expertin und warnt vor oberflächlichen New Work-Ansätzen. Sie bringt das zentrale Problem auf den Punkt: „Viele Unternehmen haben in den letzten Jahren mehr und mehr flexible Arbeitszeitmodelle wie Homeoffice oder mobiles Arbeiten eingeführt. Sie haben aber vergessen, ihre internen Strukturen und Prozesse zu überarbeiten. Die Unternehmen haben den New Work-Gedanken also nur halb umgesetzt.“

Das Whitepaper der Studie können Sie hier herunterladen: www.regiomanager.de/new-work-studie

Das Dilemma der deutschen Wirtschaft

Besonders alarmierend: 69,7 Prozent der Mitarbeitenden werden regelmäßig oder sehr häufig bei konzentrierter Arbeit unterbrochen. Nur 4,3 Prozent können ungestört arbeiten. Diese „Unterbrechungskultur“ ist ein massiver, aber oft übersehener Produktivitätskiller. Dr. Lückermann sieht hier einen direkten Zusammenhang zu den strukturellen Problemen: „Dass unklare Prozesse und Strukturen die häufigste Ursache für unproduktives Arbeiten sind, ist das wichtigste und aussagekräftigste Ergebnis der Untersuchung.“

Corona als Strukturbruch ohne Plan

Die Wurzeln des Problems liegen in der Corona-Zeit. Die Pandemie führte zu einem abrupten Strukturwandel: Bewährte Arbeitsstrukturen wurden aufgebrochen, hybride Arbeitsmodelle implementiert und Büroflächen reduziert, jedoch ohne die erforderliche strategische Neuausrichtung der organisatorischen Fundamente.

„Die Pandemie führte zu einem abrupten Strukturwandel. Unternehmen implementierten hybride Arbeitsmodelle und reduzierte Büropräsenz, ohne jedoch die erforderlichen internen Strukturen anzupassen, Kommunikationsprozesse zu professionalisieren oder Führungskräfte und ihre Teams entsprechend zu qualifizieren“, analysiert Dr. Lückermann die Situation.

New Work – nur zur Hälfte umgesetzt

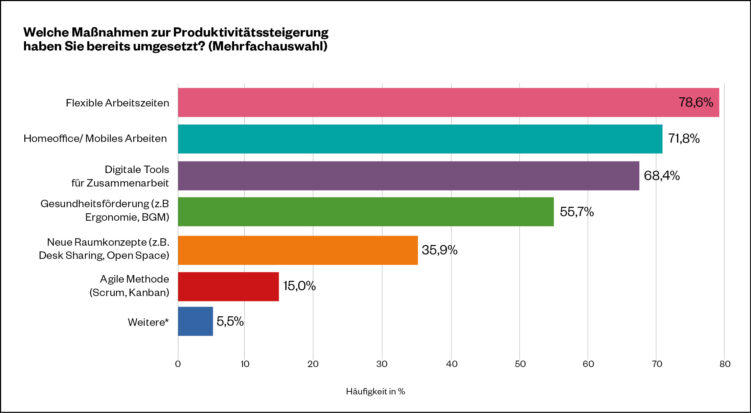

Die Studienergebnisse belegen eindrucksvoll, wie oberflächlich viele Unternehmen New Work verstehen. Flexible Arbeitszeiten (78,6 Prozent) und Homeoffice-Möglichkeiten (71,8 Prozent) sind weitgehend etabliert. Auch digitale Tools für die Zusammenarbeit (68,4 Prozent) werden häufig genutzt. Doch hier liegt ein fundamentales Missverständnis vor.

Nur 15 Prozent der befragten Unternehmen setzen agile Methoden ein, wie etwa Scrum, Kanban oder Design Thinking. Neue Raumkonzepte wie Desk Sharing oder Open Space werden zwar von 35,9 Prozent umgesetzt, aber ohne die notwendige strategische Einbettung. Dr. Lückermann kritisiert: „Für selbstverantwortliches Arbeiten müssen zunächst die Teamstrukturen etabliert, die Kommunikationswege definiert und die digitale Infrastruktur geschaffen werden. Die gewünschte Mitarbeiterfreiheit kann nur auf einem soliden organisatorischen Fundament entstehen.“

Räume als Erfolgsfaktor für New Work

Dabei zeigt die Studie deutlich, dass Unternehmen die Bedeutung der räumlichen Gestaltung durchaus erkennen: 76,1 Prozent sehen einen starken Einfluss des Bürodesigns auf Wohlbefinden und Motivation der Mitarbeitenden. Trotz dieser Erkenntnis wird das Potenzial moderner Arbeitsplatzkonzepte noch nicht ausgeschöpft. Die Zusammenarbeit erfolgt nach wie vor primär über klassische Formate: 79,1 Prozent der Unternehmen setzen auf regelmäßige Teammeetings – die zwangsläufig physische Räume benötigen. Offene Raumkonzepte nutzen hingegen nur 49,7 Prozent, obwohl sie ein zentraler Baustein für moderne Zusammenarbeit sind.

Dr. Lückermann betont die strategische Bedeutung durchdachter Raumkonzepte: „Mit einem elektromotorisch höhenverstellbaren Tisch und einem guten Bürostuhl haben Sie noch kein New Work-Konzept. Es geht darum, Räume zu schaffen, die Bewegung sowie gedanklichen und sozialen Austausch fördern und produktives Arbeiten möglich machen.“ Sie ergänzt: „Die neuen Raumkonzepte geben dem Ganzen eine nicht zu unterschätzende Resonanzfläche, in der sich New Work erst so richtig entfalten kann.“

Offenheit ohne Konsequenz

Immerhin zeigen sich 66 Prozent der Unternehmen „offen“ oder „sehr offen“ für neue Arbeitskonzepte. Diese grundsätzliche Bereitschaft steht jedoch in deutlichem Kontrast zur tatsächlichen Umsetzung. Dr. Lückermann erklärt diese Diskrepanz: „Es muss immer Räume für den interaktiven Austausch geben, ebenso wie Räume für den Rückzug. Es kommt auf eine intelligente Mischung an.“

Die Skepsis gegenüber New Work zeigt sich auch in den Zahlen: 53,4 Prozent der Unternehmen messen New Work nur geringe oder gar keine Bedeutung für ihre Produktivitätsstrategie bei. Diese Ablehnung resultiert jedoch aus oberflächlichen Interpretationen des Konzepts. Echtes New Work erfordert eine systematische Organisationsentwicklung auf Basis klarer Prozesse – und der entsprechenden räumlichen Infrastruktur.

Peer-Learning statt Beratung

Ein überraschendes Ergebnis der Studie betrifft die gewünschte Unterstützung: Der größte Wunsch der Unternehmen ist Austausch mit anderen Unternehmen (39,9 Prozent), noch vor Weiterbildungsförderung (29,1 Prozent) und Digitalisierungsunterstützung (19,4 Prozent). Dies zeigt, dass Peer-Learning und Best-Practice-Sharing höher geschätzt werden als theoretische Beratung.

Dr. Lückermann bestätigt diese Beobachtung aus der Praxis: „Events sind das Effizienteste, um Menschen mit Begeisterung zusammenzubringen und weiterzubilden. Menschen müssen sich einfach live begegnen, um sich gegenseitig zu inspirieren.“ Der direkte Austausch zwischen Unternehmen generiert laut dieser Studie offenbar den höchsten Mehrwert.

Bemerkenswert ist auch, dass betriebliches Gesundheitsmanagement von 66,1 Prozent als wichtig für die Produktivität erkannt wird, aber bei der Umsetzung oft eine Lücke zwischen Erkenntnis und Handlungsbereitschaft klafft. Dabei können optimierte Bürokonzepte sowohl ergonomische Belastungen reduzieren als auch individuelle Resilienz stärken.

Der Weg nach vorn

Dr. Lückermann fasst zusammen: „New Work funktioniert ausschließlich auf der Basis klar definierter Prozesse – nicht als oberflächliche Flexibilisierung ohne strategische Fundierung. Erfolgreiche Transformation beginnt mit der Definition strategischer Ziele: Welchen Zweck verfolgen wir? Mit welchen Ressourcen arbeiten wir? Erst anschließend können Prozesse zielgerichtet optimiert werden.“

Deutsche Unternehmen haben das Potenzial zur Produktivitätsführerschaft. Sie müssen jedoch den Fokus von oberflächlichen Flexibilitätsmaßnahmen auf die systematische Organisationsentwicklung verlagern. Der Schlüssel liegt nicht in radikalen Umbrüchen, sondern in der strategischen Klärung und Optimierung organisatorischer Prozesse. New Work muss endlich ganzheitlich gedacht und gestaltet werden – und das schließt Arbeitszeitmodelle ebenso ein wie Managementansätze oder durchdachte Raumkonzepte.

Das Whitepaper der Studie können Sie hier herunterladen: www.regiomanager.de/new-work-studie

Teilen: