Digitale Souveränität – Europas Weg aus der Abhängigkeit

Nach den jüngsten Zoll-Kapriolen in den USA wird der Ruf nach digitaler Souveränität lauter. Doch sind europäische Lösungen überhaupt realistisch? Wir haben uns unter Anbietern in NRW umgehört – mit überraschend klaren Ergebnissen.

Als im September 2024 publik wurde, dass Elon Musk möglicherweise den Cybertruck des tschetschenischen Präsidenten Ramsan Kadyrow per Fernzugriff stillgelegt hatte, wirkte das auf viele noch wie eine kuriose Randnotiz. Auch gestohlene John-Deere-Traktoren, die sich per Kill-Switch lahmlegen lassen, taugen eher zur Unterhaltung. Doch spätestens die Spekulationen um eine Abschaltung der Starlink-Verbindung für das ukrainische Militär machten klar: Die technologische Abhängigkeit von US-Anbietern ist ein handfestes Risiko – wirtschaftlich, rechtlich und sicherheitspolitisch.

Wirtschaftliche Risiken für den Mittelstand

Gerade für Unternehmen, die sich auf digitale Geschäftsmodelle, Cloud-Dienste oder IT-Sicherheit verlassen müssen, wird die Diskussion um digitale Souveränität zum strategischen Thema. Denn mit den USA verbindet Europa zwar eine lange Partnerschaft – doch diese garantiert längst keine rechtssicheren oder störungsfreien Rahmenbedingungen mehr.

Was bedeutet das konkret? Zum einen können Exportkontrollen und Zollpolitik der USA urplötzlich bestimmte Services einschränken oder verteuern. Zum anderen untergräbt der Zugriff amerikanischer Behörden auf Daten, die bei US-Anbietern gespeichert sind – auch wenn diese physisch in Europa liegen –, das Vertrauen in klassische Big-Tech-Angebote. Hinzu kommt Rechtsunsicherheit durch DSGVO-Ausnahmeregelungen, etwa für Microsoft 365, die voraussichtlich 2025 auslaufen. Und schließlich drohen Betriebsstörungen durch zentrale Abhängigkeiten: Fällt ein US-Rechenzentrum aus oder verhängt die US-Regierung eine Sperre, stehen ganze Geschäftsprozesse still.

Was sagt die digitale Praxis?

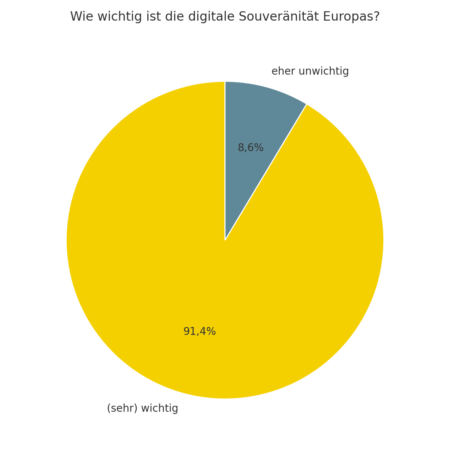

Wie reagieren die digitalen Profis darauf? Eine Umfrage unter 94 IT- und Digitalunternehmen in NRW, allesamt gelistet in den Rankings auf regiomanager.de, zeigt: 91,4 Prozent halten eine europäische IT-Souveränität angesichts der aktuellen geopolitischen und wirtschaftlichen Entwicklungen für wichtig oder sehr wichtig. Lediglich 8,8 Prozent halten sie für eher unwichtig – niemand bezeichnete sie als völlig unwichtig.

Grafik: Umfrage des REGIO MANAGER, Mai 2025

Doch ist die Debatte nur Theorie? Offenbar nicht. 42,5 Prozent der Befragten spüren bereits einen starken bis sehr starken Anstieg der Nachfrage nach europäischen Alternativen. Weitere 38,3 Prozent beobachten zumindest eine leichte Zunahme. Lediglich 19,1 Prozent registrieren keine gesteigerte Nachfrage.

Umsetzungslücke trotz Nachfrage

Ein klares Signal also. Und doch: In Einzelgesprächen zeigt sich, dass der Wunsch nach digitalen Alternativen in vielen Fällen an der praktischen Umsetzung scheitert. Es ist wie beim Thema KI: Der Wille ist da – das Fleisch ist schwach. Das Bewusstsein wächst, doch oft fehlt das eine, entscheidende Argument, um die bequemen US-Angebote zugunsten europäischer Lösungen aufzugeben.

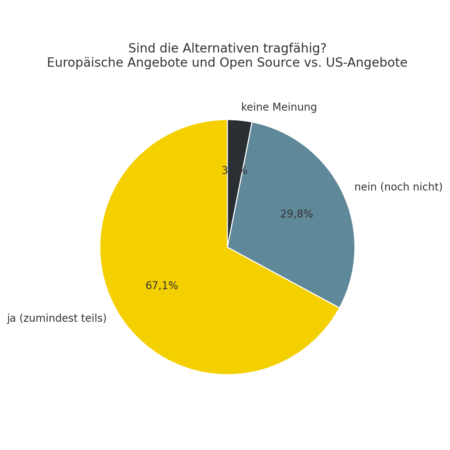

Sind die europäischen Alternativen denn überhaupt konkurrenzfähig? 67,1 Prozent der befragten Unternehmen sagen: Ja. Sie halten europäische bzw. Open-Source-Lösungen für tragfähige Alternativen. 41,5 Prozent gehen davon aus, dass europäische Anbieter innerhalb der nächsten drei Jahre leistungsfähige Gegenstücke zu US-Produkten entwickeln können. Eine erfreuliche Perspektive.

Grafik: Umfrage des REGIO MANAGER, Mai 2025

Barrieren auf dem Weg zur Unabhängigkeit

Die größten Hemmnisse auf dem Weg zu mehr Souveränität? An erster Stelle steht mit 69,1 Prozent die starke Abhängigkeit von US-Technologien. Dahinter folgen zu geringe Investitionen in digitale Infrastrukturen (66,0 Prozent) und ein Mangel an Risikokapital sowie Gründerförderung (60,6 Prozent). Weitere Hindernisse sind EU-interne regulatorische Hürden (54,3 Prozent), strenge DSGVO-Vorgaben (40,4 Prozent) und die oft mangelnde Skalierbarkeit europäischer Lösungen (31,9 Prozent).

Trotzdem: 88 der 94 befragten Spezialisten geben an, ihren Kunden bereits europäische Alternativen anbieten zu können. Über die Hälfte stellt entsprechende Cloud-Services (52,3 Prozent) oder Hosting-Angebote (47,7 Prozent) bereit. Rund ein Viertel bietet europäische Marketing-Tools (26,1 Prozent) und KI-Anwendungen (25,0 Prozent) an, knapp ein Fünftel CRM-Systeme (23,9 Prozent), Buchhaltungs- und Steuerlösungen (22,7 Prozent) sowie Passwortmanagement (20,5 Prozent). Auch ERP-Systeme (19,3 Prozent), Dateisynchronisation (18,2 Prozent) und E-Mail-/Kalenderdienste (17,0 Prozent) sind im Portfolio – allerdings gilt es zu berücksichtigen, dass nicht jedes Unternehmen das gesamte Spektrum abdeckt.

Marktfragmentierung als Herausforderung

Fragt man nach konkreten Produkten, wird die Sache komplex. Denn während Microsoft, Google oder OpenAI eine breite Marktpräsenz haben, tummeln sich unter den befragten Digitalunternehmen sehr viele Nischenanbieter, die mit ihren Lösungen kleinere Märkte oder Spezialgebiete adressieren.

Bei den vermeintlichen Standardlösungen sind die Unterschiede zu den US-Platzhirschen oft nur minimal, die Bekanntheit aber auch. Hier setzt unser Alternativen-Kasten an: eine Übersicht mit 21 unternehmensrelevanten Digitalbereichen: den US-Diensten und ihren europäischen Alternativen. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber mit klarem Blick auf das Dilemma. Die amerikanischen Namen kennt jeder. Die europäischen? Muss man gezielt suchen.

Worauf also warten? Wer auf ein digitales Wunder aus Europa hofft, wartet womöglich vergeblich. Doch Beispiele wie Celonis zeigen: Es geht. Und auch wenn die Revolution nicht über Nacht kommt, beginnt sie doch mit einem ersten Schritt – Ihrer Entscheidung.

Dr. Maximilian Lange | redaktion@regiomanager.de

Europäische Alternativen zu US-Diensten

Quelle: Recherchen des REGIO MANAGER

Teilen: