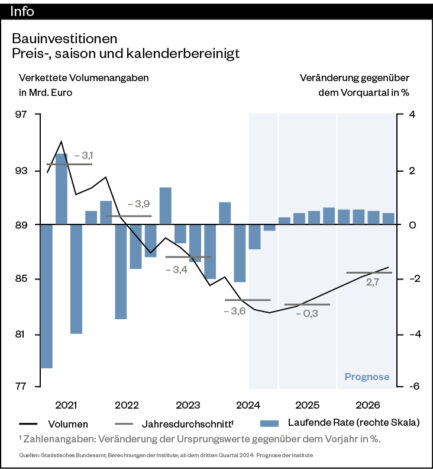

Die wirtschaftlichen Nachwirkungen globaler Krisen, verbunden mit einem massiven Fachkräftemangel, erfordern eine konsequente Neuausrichtung in Richtung Nachhaltigkeit, Energieeffizienz und Ressourcenschonung. Um die angestrebte Klimaneutralität zu realisieren, sind umfassende Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien und der Übergang zur Kreislaufwirtschaft unumgänglich. Dabei kommt dem Handwerk eine tragende Rolle zu – insbesondere den Klimahandwerken, die als aktive Gestalter der Transformation fungieren.

Moderne Gebäudetechnik als Schlüssel zur Energiewende

Ein zentraler Bereich dieser Transformation ist die moderne Gebäudetechnik: Nur mit intelligenter, vernetzter und ressourcenschonender technischer Gebäudeausrüstung (TGA) kann der Energieverbrauch von Gebäuden gesenkt und das Energiemanagement zukunftsfähig gestaltet werden. Hierzu zählen effiziente Heizungs-, Lüftungs-, Kälte- und Sanitärsysteme ebenso wie smarte Steuerungen, Photovoltaik-Anlagen und die Kopplung verschiedener Energiesektoren. Die Rolle der Ingenieurbüros für TGA ist dabei unverzichtbar: Sie entwerfen komplexe Systeme, integrieren Energieeffizienzstrategien in die Bauplanung und sorgen für eine professionelle Umsetzung technischer Lösungen. Ohne ihr Know-how ist eine erfolgreiche Energiewende im Gebäudesektor nicht denkbar.

Politische Unsicherheiten und der Fachkräftemangel

Trotz dieser zentralen Bedeutung zeigen sich im politischen Handeln auf Bundes- und Landesebene Schwächen: Die Umsetzung technischer Vorgaben erfolgt häufig ohne ausreichende Einbindung der Praxis, überstürzt und bürokratisch überladen. Gesetzesinitiativen wie das Gebäudeenergiegesetz (GEG) oder die Wärmewende bringen teils hohe Unsicherheit mit sich – sei es in der Planbarkeit, der Wirtschaftlichkeit oder den sich ständig ändernden Förderkriterien. Viele Bauherren und Betriebe zögern mit Investitionen, weil klare Leitplanken fehlen und die Umsetzungsfristen als unrealistisch empfunden werden. Besonders TGA-Planungsbüros berichten von wachsender Komplexität und schwer kalkulierbaren Rahmenbedingungen – eine Situation, die auf Dauer innovationshemmend wirkt. Dabei ist der Bedarf enorm: Wohnungsbau, Sanierung und Energieinfrastruktur benötigen neue Fachkräfte, moderne Technik und eine enge interdisziplinäre Zusammenarbeit.

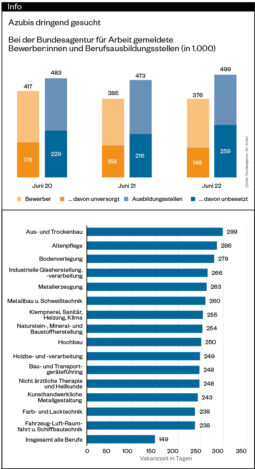

Der Fachkräftemangel verschärft die Situation zusätzlich – über 250.000 Stellen im Handwerk bleiben unbesetzt, viele Ausbildungsplätze werden mangels Bewerbern nicht vergeben.

Gleichzeitig scheiden immer mehr Fachkräfte altersbedingt aus dem Beruf aus, während das Interesse an beruflicher Ausbildung bei Schulabgängern rückläufig ist. Das duale Ausbildungssystem war und ist ein Erfolgsmodell – doch es braucht eine Weiterentwicklung. Die Bildungswege müssen flexibler werden, um unterschiedlichste Zielgruppen zu erreichen: Jugendliche mit verschiedenen Schulabschlüssen, Quereinsteiger und Zugewanderte. Die Modernisierung muss dabei schneller erfolgen: Ausbildungsordnungen dürfen nicht erst nach Jahren aktualisiert werden, sondern innerhalb kurzer Zyklen an neue Technologien und Anforderungen angepasst sein.

Künstliche Intelligenz: Chancen und Risiken

Eine weitere Schlüsseltechnologie ist die Künstliche Intelligenz (KI): Schon heute zeigt sich ihr disruptives Potenzial in vielen Branchen – auch im Handwerk. KI kann helfen, Planungsprozesse zu automatisieren, Ressourcen effizienter einzusetzen und Arbeitszeit produktiver zu gestalten. Intelligente Systeme können Wartungen vorhersagen, Fehler erkennen oder bei der Angebotserstellung unterstützen. In der Aus- und Weiterbildung bieten KI-basierte Lernplattformen die Möglichkeit, individuelle Lernpfade zu gestalten und praxisnahe Szenarien zu simulieren. Zu den positiven Effekten zählen: Entlastung bei administrativen Tätigkeiten, Optimierung von Arbeitsprozessen und Einsatzplanung, neue Chancen für digitalaffine Zielgruppen, effizientere Planung in der TGA und bei gewerkeübergreifenden Aufgaben.

Allerdings birgt der technologische Wandel auch Risiken: Einfachere Tätigkeiten könnten perspektivisch automatisiert werden – mit Folgen für geringqualifizierte Arbeitskräfte. Betriebe, die nicht in Digitalisierung investieren (können), könnten zurückfallen. Auch Fragen zu Datenschutz, Transparenz, ethischen Standards und zur Kontrolle über die Technologie müssen politisch wie gesellschaftlich beantwortet werden. In der politischen Diskussion bestehen unterschiedliche Konzepte zum Umgang mit KI: Während einige Ansätze auf starke Regulierung, staatliche Rahmenbedingungen und soziale Sicherungsmechanismen setzen, plädieren andere für technologische Offenheit, Innovationsförderung und unternehmerische Freiheit. Wichtig bleibt in jedem Fall: Die Entwicklung muss durch Expertise aus Wirtschaft, Bildung und Forschung begleitet werden – praxisnah, verantwortungsvoll und mit einem klaren Zielbild.

Integration, Bildung und Digitalisierung als Zukunftsstrategie

Berufsbilder im Handwerk müssen an die neuen Anforderungen angepasst werden. Die Digitalisierung hebt die klassische Trennung zwischen Gewerken zunehmend auf. Sektorenkopplung, smarte Steuerungssysteme und vernetzte Energiemanagementlösungen erfordern interdisziplinäres Arbeiten – auf der Baustelle ebenso wie in der Planung. Gemeinsame Standards und Weiterbildungsangebote, wie sie bereits in Kooperationen etwa zwischen SHK- und Elektrogewerken entstehen, sind hier der richtige Weg.

Zugleich muss das Potenzial bisher ungenutzter Zielgruppen besser erschlossen werden. Menschen mit Berufserfahrung im Niedriglohnbereich, Zugewanderte mit handwerklicher Vorbildung oder auch Quereinsteiger mit technischem Interesse – sie alle brauchen transparente Zugänge, gezielte Qualifizierung und eine pragmatische Anerkennung ihrer Fähigkeiten. Die bestehenden bürokratischen Hürden sind zu hoch und schrecken ab. Integration muss dabei konkret im Betrieb stattfinden – durch Begleitung im Alltag, durch sogenannte Kümmerer, die zwischen Betrieb und Verwaltung vermitteln. Gerade kleinere und mittlere Unternehmen benötigen hier Unterstützung, um soziale Integration zu ermöglichen. Die bereits in früheren Jahren aufgebauten Strukturen lassen sich reaktivieren und sinnvoll verstetigen.

Der Wettbewerb um Fachkräfte hat sich globalisiert. Deutschland steht dabei unter Druck, attraktive Bedingungen zu schaffen – mit guter Entlohnung, Entwicklungsperspektiven und gesellschaftlicher Wertschätzung. Gerade im Handwerk braucht es mehr Sichtbarkeit positiver Beispiele: Unternehmen, die flexible Arbeitsmodelle anbieten, die Auszubildenden eine Perspektive geben, und die zeigen, dass sich moderne Technik und traditionelles Können nicht ausschließen, sondern beflügeln.

Fazit: Die Zukunft des Handwerks gestalten

Die Zukunft des Handwerks entscheidet sich nicht allein durch technische Innovationen, sondern auch durch politische Weichenstellungen. Künstliche Intelligenz, Bildung, Integration und eine moderne Regulierung bilden die Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit und gesellschaftliche Stabilität. Entscheidend ist, dass Technologie nicht Selbstzweck bleibt, sondern der Praxis dient – dem Betrieb, den Mitarbeitenden und der Kundschaft. Wer den Wandel gestalten will, muss Offenheit, Verantwortung und Realitätssinn zusammenbringen.

Teilen: